相変らずコメントフォームの送信ボタンを作ろうと考えているんですが、良さ気なものができません。

で、そうこうしている間に、今回は何故かメディアプレイヤーの操作ボタンに行き着いてしまいました。別にWindows Media Playerのボタンを再現しているわけではありません。なんとなく再生ボタンに行き着きました。

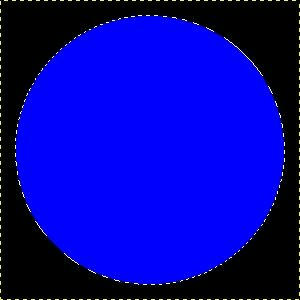

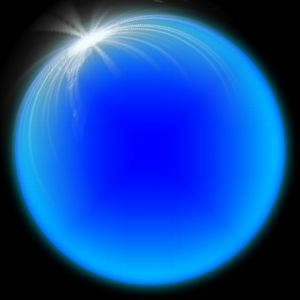

右の画像の様なものができます。

詳しくは以下の通りです。

今回の手順です。

以下、画像はクリックすると拡大表示します。

Step1.新規ファイル作成

GIMPを立ち上げ、新しいファイルを作成します。サイズは300×300ピクセル。

(塗りつぶし)で背景を#000000(黒)で塗りつぶします。

Step2.輪郭の塗りつぶし

「レイヤー>新規レイヤー」で新しい透明なレイヤーを作成します。

以下の手順で、描画領域の中心を真円で選択します。

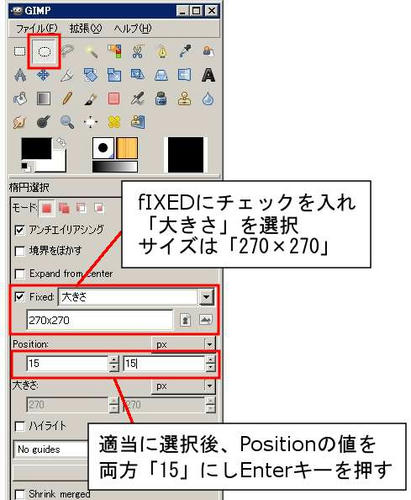

道具箱の

(楕円選択)をクリックします。

Fixedにチェックを入れ「大きさ」を選択。サイズを「270×270」にします。

どこでも良いので適当に選択した後、道具箱の「Position」の値を両方「15」にしてEnterキーを押します。

(塗りつぶし)を使って選択領域を#0000ffで塗りつぶします。

Step3.ぼかしたグラデーション

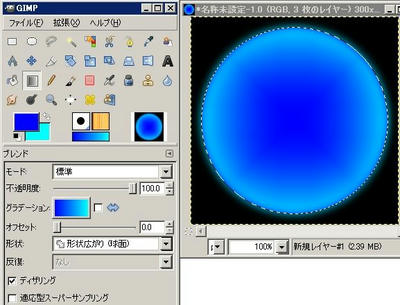

新しい透明なレイヤーを作成します。

「選択>境界をぼかす」で、ぼかす量を20にします。

(グラデーション)をクリックし、下のように設定してグラデーションをかけます。

| 前景色: | #0000ff |

|---|

| 背景色: | #00ffff |

|---|

| グラデーション: | 前景から背景(RGB) |

|---|

| 形状: | 形状広がり(球面) |

|---|

レイヤーダイアログでモードを「スクリーン」に設定します。

「選択>None(Ctrl+Shift+a)」

「選択>None(Ctrl+Shift+a)」で選択を解除します。

Step4.グラデーションフレア

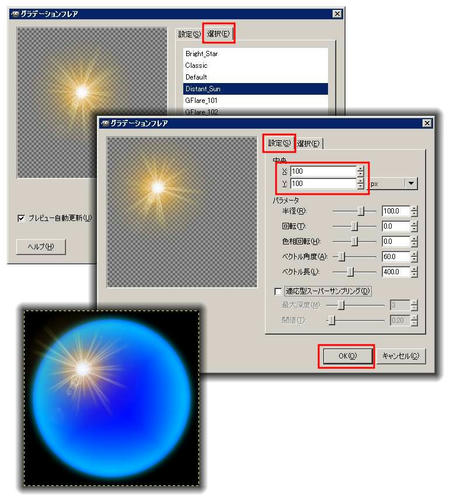

新しい透明なレイヤーを作成します。

「フィルタ>光と影>グラデーションフレア」をクリック。

選択で「Distant Sun」を選択。

設定で中央の値をX、Y共に「100」に設定して「OK」クリック。

Step5.グラデーションフレアの変形

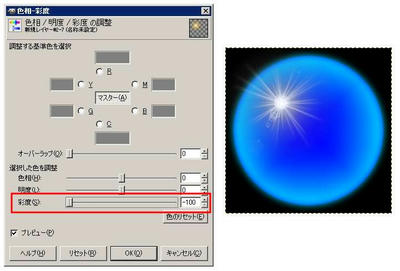

「色>色相-彩度」で彩度を-100にして「OK」クリック。

「フィルタ>歪み>Polar Coordinates(極座標)」

「フィルタ>歪み>Polar Coordinates(極座標)」で

「上側からマップ」のチェックを外し、「極座標へ」にチェックが入っていることを確認して「OK」クリック。

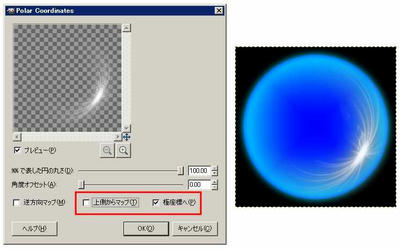

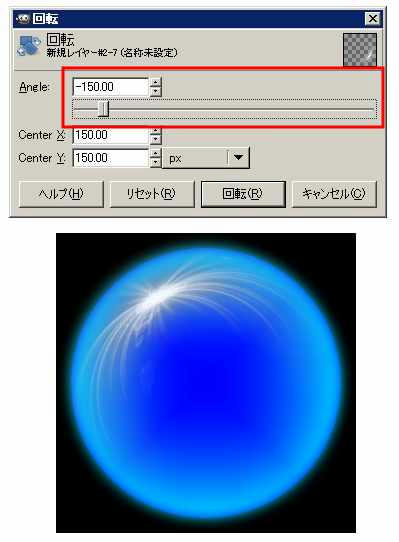

(回転)をクリック。描画領域をクリックすると下のようなダイアログが開くので、Angleを「-150」にして「回転」をクリック。

(移動)を使って、境界に沿うような位置へ移動させます。

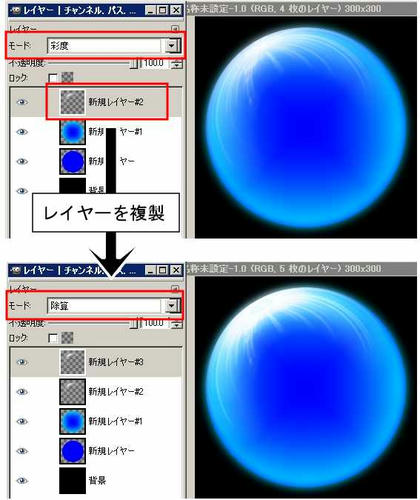

レイヤーダイアログでレイヤーモードを「彩度」に設定します。

次に、このレイヤーを複製し、レイヤーモードを「除算」に設定します。

Step6.Gfigで再生マークを作成

以下の手順で再生マークを描きます。

下から二番目の、Step2で#0000ffに塗りつぶしたレイヤーを選択します。

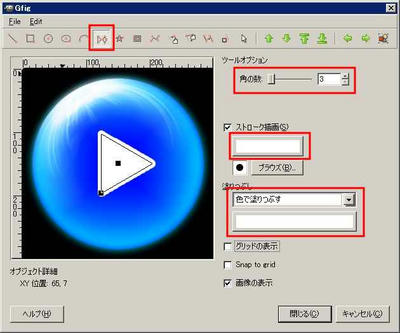

「フィルタ>下塗り>Gfig」をクリック。

(正多角形の作成)で、以下のように設定します。

| 角の数: | 3 |

|---|

| ストローク描画: | #ffffff(白) |

|---|

| 塗りつぶし: | 色で塗りつぶす/#ffffff(白) |

|---|

設定したら、再生ボタン風な三角を描きます。

大きさなどを調整して、気が済んだら「閉じる」をクリックします。

Gfigの使い方については「

Gfigの使い方概説」という記事がありますのでそちらも参照してください。

Step7.再生マークの装飾

「レイヤー>透明部分>選択領域をアルファチャンネル」で三角部分を選択します。

(グラデーション)で以下のように設定します。

| 前景色: | #666666 |

|---|

| 背景色: | #ffffff(白) |

|---|

| グラデーション | 前景から背景(RGB) |

|---|

| 形状: | Linear(線形) |

|---|

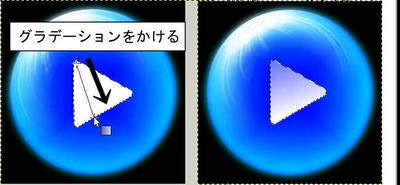

設定したら下の画像の矢印の向きにグラデーションをかけます。

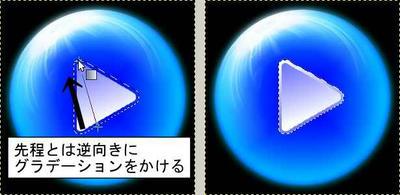

新しい透明なレイヤーを作成し、このレイヤーの下に配置します。

「選択>選択領域の拡大」で5ピクセル領域を拡大します。

設定は先程と同じままで、逆方向からグラデーションをかけます。

「選択>None(Ctrl+Shift+a)」

「選択>None(Ctrl+Shift+a)」で選択を解除します。

「フィルタ>ぼかす>ガウシアンぼかし」でぼかし半径を7にします。

で、完成。

Step8.最後に

サイズを変更したい場合は

「画像>画像拡大縮小」で適当なサイズに変更したりして保存してください。

他にも、色を変えたり、模様を替えたり。…歪んでいるのは気にしない。

いつも書いていますが、途中で使っている値は適当なので、いろいろ変更して、もっとマシなものに仕上げてみてください。

そんなこんなで、おしまい。

PR